La pandémie de COVID 19 s’étend inexorablement à travers le monde. Plus de la moitié de l’humanité vit confinée et les décès se comptent par dizaine de milliers. Une profonde récession mondiale se profile, dont nous savons d’ores et déjà que les conséquences se feront ressentir sur la décennie à venir – au moins. Nous ne saurions nous contenter d’une explication qui voudrait en réduire l’origine au pangolin ou à la chauve-souris, à un simple hasard de l’évolution. Cette crise trouve ses racines profondes dans les logiques propres à un mode de production qui détruit la planète et pille ses ressources, un mode de production qui influence les deux variables de l’équation d’une catastrophe : il augmente à la fois le risque de phénomène naturel extrême et la vulnérabilité de millions de personnes à ces phénomènes.

Par Boris Campos, PCF Lorient

Un mode de production qui augmente le risque épidémique

Certains risques de phénomènes naturels extrêmes (incendies, cyclones, sécheresses, etc) augmentent avec le dérèglement climatique. Pour ce qui est du risque de pandémie, un article du monde diplomatique nous rappelle que ses racines sont pour partie identiques à celles du dérèglement climatique : la déforestation massive, conséquence d’une agriculture intensive et d’un modèle industriel extractiviste.

La surexploitation des forêts entraîne une modification des écosystèmes. Le paysage modelé par l’activité humaine peut favoriser le développement d’un vecteur de maladies, comme les moustiques, qui prolifèrent grâce aux eaux stagnantes liées à la moindre absorption des eaux de pluies. Il peut aussi amener à la diminution de la population d’une espèce prédatrice d’un vecteur. C’est ce qui a été observé aux Etats-Unis : la diminution de la population d’opossums a eu pour conséquence l’augmentation de la population de tiques, dont ils sont des prédateurs. Or, les tiques sont le vecteur de la maladie de Lyme. Enfin, les animaux menacés d’extinction, à la recherche de nourriture ou d’un nouvel habitat, se rapprochent des espaces de vie occupés par des humains. Le risque de contact est donc démultiplié -et avec lui, le risque que le virus franchisse la barrière inter-espèce et s’adapte à un nouvel hôte : l’être humain. C’est ce qu’il s’est produit pour le virus Ebola, qui circulait à l’origine parmi les chauves-souris, pour citer seulement le plus connu.

L’élevage intensif, pour sa part, mène à la concentration de milliers d’animaux sur des sites uniques. Ce sont des conditions idéales pour la transmission rapide d’un virus et à sa mutation vers de nouvelles souches, dont l’une d’elle pourrait devenir transmissible à notre espèce. Le virus de la grippe aviaire est l’illustration la plus connue : elle fait des ravages parmi les élevages de volailles. H5N1 en est la souche transmissible à l’homme.

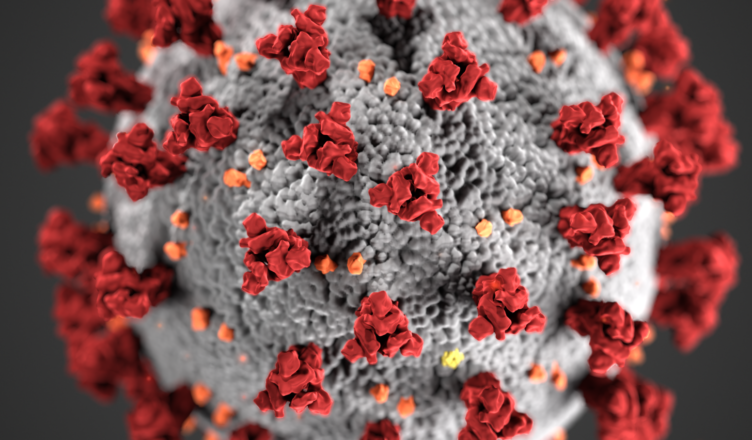

Pour ce qui est du COVID 19, il semblerait que son origine soit lié au marché d’animaux vivants de Wuhan, en Chine. Les conditions du très lucratif trafic d’animaux sauvages sont propices à la transmission de microbes entre espèces qui ne se seraient jamais croisées dans la nature. C’est en tout cas un tel trafic qui avait permis l’adaptation du SARS-CoV-1, le coronavirus responsable de l’épidémie de SRAS en 2002-2003.

Chacun de ces éléments augmente le risque d’émergence d’un microbe nouvellement adapté à notre organisme. Ils ont un point commun : la marchandisation du vivant et des ressources de la planète. L’exploitation capitaliste de la nature augmente le risque de pandémie.

Un mode de production qui augmente la vulnérabilité de la population

Le microbe peut se montrer plus ou moins mortel pour son nouvel hôte. Mais la mortalité au cours d’une pandémie n’est pas simplement définie par les caractéristiques intrinsèques, la capacité à tuer du microbe transmis. De nombreux facteurs entrent en jeu : la capacité de résistance de l’organisme infecté (un individu en pleine possession de ses moyens physiques et psychiques aura probablement plus de chance de survie qu’un individu déjà affecté par d’autres maladies) et la capacité collective d’une société à faire face à l’émergence du nouveau microbe (stratégie collective de lutte contre l’infection, capacité de soins, niveau de connaissance, capacité d’ajustement de la production pour faire face à des besoins exceptionnels, etc). C’est pourquoi le taux de mortalité d’une pandémie n’est pas juste une statistique : il interroge l’organisation d’une société.

Sans prétendre à l’exhaustivité, nous souhaitons mettre en relief les questions politiques posées par les facteurs de vulnérabilité qui nous semblent peser le plus lourds dans la balance.

- Une plus grande vulnérabilité des couches populaires : les pauvres mourront en plus grand nombre.

La létalité du virus est beaucoup plus importante chez les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques, en particulier de diabète, d’obésité, de problèmes cardiovasculaires ou respiratoires. Or, ces facteurs de risque sont inégalement répartis dans la population : ils concernent plus fréquemment les plus pauvres d’entre nous. Pour ne prendre que l’exemple de l’obésité (à laquelle s’associe volontier d’autres facteurs de risques), plus de 80% des patients hospitalisés en réanimation en France étaient en surpoids d’après un article du Monde du 7 avril. Or, l’obésité touche deux fois plus fréquemment les ouvrier.e.s, les employé.e.s, les petits commerçants et agriculteurs que les couches les plus aisées.

C’est un fait dont on ne prend pas suffisamment la mesure : l’espérance de vie des pauvres est plus courte que celle des riches. Et c’est peu de le dire : 13 années d’espérance de vie séparent les 5% les plus riches des 5% les plus pauvres. A cela s’ajoute un écart d’espérance de vie en bonne santé, de 10 ans si l’on compare les catégories cadres et ouvriers. Il n’y a pourtant aucune fatalité dans ces inégalités majeures. Leur origine n’a bien évidemment rien de génétique : elle est sociale. Les conditions de vie et de travail, le niveau de revenus, les difficultés d’accès à l’éducation, la malbouffe, pour ne citer que les déterminants les plus évidents, réduisent l’espérance de vie en bonne santé. Si l’on parle en terme de population et non d’individu, les personnes âgées appartenant aux couches populaires sont plus affectées par ces maladies chroniques. Elles sont donc plus vulnérables en cas d’infection par le coronavirus -et donc plus à risque de mort prématurée.

Les maladies chroniques sont les conséquences à plus ou moins long terme d’expositions à un ou plusieurs risques. Mais il faut rappeler qu’au cours même de la crise on observe une plus forte exposition des précaires au risque de transmission du coronavirus. De par leur métier d’abord : le télétravail ne concerne pas ou peu les “activités essentielles à la nation”. Au passage, cette question touche aussi à celle du genre. Aides soignantes, infirmières, aides à domicile, métiers du nettoyage, caissières : les métiers actuellement à risque, vitaux pour le fonctionnement de la société dans son organisation actuelle, sont précaires et en grande partie occupées par des femmes. La surexposition des couches populaires au risque de coronavirus s’explique ensuite de par leur lieu de vie. Le confinement dans les quartiers populaires n’est en rien comparable à celui des bourgeois et à ceux qui ont pu quitter les grandes métropoles pour se rendre dans leur résidence secondaire. Et ceux qui ont fui l’île de France n’auront pas à éventuellement être hospitalisé dans les hôpitaux saturés de la capitale.

Au Etats Unis, les données montrent qu’être noir.e est un facteur de risque de forme grave de coronavirus. La génétique pourrait être une partie de l’explication. Mais une partie seulement : les populations afro-américaines cumulent les facteurs de risque liés à la pauvreté (comorbidité plus fréquentes, postes de travail précaire et plus exposés, confinement dans des conditions dégradées). Nous n’aurons pas de telles données en France. Mais ici comme ailleurs, l’autopsie politique de cette pandémie ne peut faire l’impasse sur les questions de classe, de genre et de race comme cause de décès. Pour lutter contre les inégalités de santé, nous devons lutter contre les inégalités sociales – et donc contre le système qui les produit.

La suite du texte ici

Petite remarque je pensais avoir compris qu’il s’agissait d’un virus le covid19 … Pourquoi vous l’appeler microbes qui d’après n’est modeste connaissance peut être combattu par des anti biotiques.. Merci pour votre réponse

Bonjour,

L’auteur a voulu utiliser un terme regroupant l’ensemble des micro-organismes : virus, mais aussi bactérie et parasite. Il n’y a pas que les virus qui peuvent causer des épidémies. On peut citer l’exemple du choléra, dû à une bactérie. L’auteur aurait pu utiliser le terme de « germes » ou « agents pathogènes » mais craignait un discours un peu jargonnant… Au prix d’un terme, microbe, qui peut prêter à sourire mais qui semble avoir l’avantage d’être largement compris.