« Convergence des luttes ! » Ces derniers jours, certains syndicats comme la CGT et Sud, Philippe Martinez et certains dirigeants politiques n’ont que cette expression, ou ses synonymes, à la bouche. Bâtir un front commun contre la politique de Macron apparaît comme la seule stratégie susceptible d’atteindre l’objectif.

« Je ne suis pas certain que le Président soit à l’écoute de quoi que ce soit. On porte les mécontentements mais aussi des projets alternatifs », a fait valoir Martinez, alors que cheminots et étudiants décidaient de partager plusieurs journées d’action. Force est de constater que le début de l’année 2018 est marqué par une forte effervescence sociale : dans les magasins Carrefour, les maisons de retraite EHPAD, les personnels de santé dans les hôpitaux, à la Poste, à Air France, à EDF…

Lorsqu’on évoque l’idée de convergence des luttes, les grandes incarnations qui affleurent aussitôt dans l’histoire des luttes sociales sont 1936 (le Front populaire) ou 1968 (les événements de mai et juin, dans le milieu étudiant mais aussi ouvrier, puis la germination de ce qui deviendra le mouvement féministe).

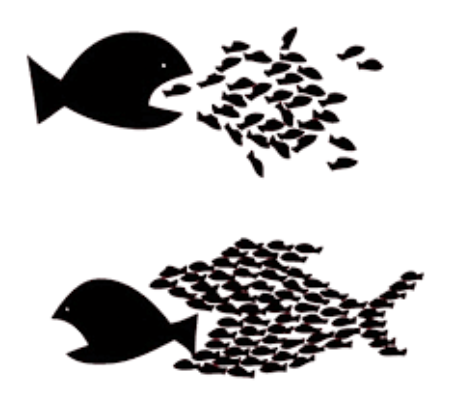

Pourtant, le philosophe libertaire Miguel Benasayag estimait récemment que c’est précisément la quête de convergence qui affaiblit les luttes. Pour lui, c’est même “ce qui fait échouer les luttes”. En effet, pour Miguel Benasayag, les luttes s’affaiblissent en perdant de leur singularité alors que “c’est en restant dans sa singularité qu’on trouve l’universalité et qu’on trouve des liens”. Benasayag explique sa position : « Je crois que l’idée que les luttes doivent converger est ce qui fait échouer, toujours, les luttes. Je prends comme exemple les luttes du dernier siècle : toutes les luttes qui ont été radicales et singulières (les femmes, les homosexuels, les Noirs, les droits civiques, etc.) ont changé la face du monde. Toutes les luttes qui ont été convergentes, centralisées par des maîtres-libérateurs, elles n’ont pas seulement toutes échoué mais elles ont produit le contraire de ce qu’on souhaitait. »

Or, il n’est besoin que d’étudier les mouvements historiques qui ont permis les plus grandes avancées sociales pour démontrer le contraire.

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, en juin 1919, les grèves essaiment dans tout le pays, en même temps qu’une vague énorme de syndicalisation. Gonflées par les retours des soldats démobilisés multipliant le chômage par dix, des manifestations de rue accompagnent les grèves. La revendication principale est l’augmentation des salaires, bloqués depuis 1914, pour rattraper celle des prix qui s’envolent. Elle est assortie toutefois d’autres revendications comme : les règlements d’atelier, les délégués d’atelier, le temps de travail, l’égalité des salaires hommes-femmes. C’est la menace réelle de basculement du pays dans une grève générale qui contraint le patronat à céder. Les grévistes poussent les dirigeants des métaux, des cheminots, des dockers et des mineurs pour appeler à la grève nationale qu’ils refusent de faire. Les grèves s’éteignent par découragement.

Les compagnies ferroviaires privées veulent sanctionner les cheminots ayant été grévistes mais un nouveau mouvement de grève, uniquement cheminot cette fois, est lancé 1920, pour les empêcher et pour réclamer la nationalisation des chemins de fer. Du fait de l’isolement de la grève aux seuls secteurs des chemins de Fer et des mines du Nord, le patronat et le gouvernement Millerand optent pour une politique particulièrement brutale de cassage des grèves. La répression est extrêmement dure envers les cheminots, l’idée étant de faire un exemple.

Les leçons à tirer de cette période sont évidentes : lorsque des grèves de blocage sont accompagnées de manifestations massives, le gouvernement et le patronat sont prêts à capituler de peur d’un blocage total de l’économie. Par contre, lorsque la grève ne touche qu’un ou deux secteurs d’activité, il est beaucoup plus aisé pour les autorités de briser et réprimer des grévistes isolés.

Seize ans plus tard, en 1936, dans un contexte de hausse des prix, la victoire électorale du Front populaire entraîne des grèves revendicatives. Exactement comme en 1919, le mouvement de grèves n’est pas lancé par les dirigeants des grands syndicats nationaux. C’est plutôt la base, du fait de grèves un peu partout sur le territoire, qui pousse ces dirigeants à appeler à la grève pour ne pas être trop en retard. À partir du 1er mai, les usines de l’aviation, du textile, les usines alimentaires, se mettent en grève les unes après les autres. En un peu moins d’un mois, les grèves s’étendent dans toute la région parisienne et les secteurs du pétrole, des mines sont touchés par contagion. Cependant, nombre de grévistes occupent alors leur lieu de travail. Des « comités de grève » se mettent en place un peu partout, où les décisions sont prises au jour le jour à la suite de débats organisés. 12 000 entreprises sont ainsi en grève dont 8 à 9000 avec occupation, pour un total de 2 millions de grévistes.

Les autorités, contrairement à ce qui s’est passé en 1920, ne peuvent briser le mouvement brutalement. Des négociations ont lieu et débouchent sur un grand compromis social avec le gouvernement qui espère ainsi obtenir la reprise du travail. Les avancées sont beaucoup plus importantes que ce que prévoyait le programme électoral du Front populaire : en plus de l’augmentation des salaires de 12%, les salariés obtiennent 2 semaines de congés payés par an et la réduction de la semaine de travail de 48 à 40 heures. De plus, les chemins de fer sont nationalisés, revendication pour laquelle les cheminots grévistes de 1920 s’étaient battus et avaient été sévèrement punis.

Ces évènements de 1936 abondent dans le sens de la leçon tirée des grèves de 1919-20 : ces grandes conquêtes sociales sont des concessions faites par un patronat et un gouvernement aux abois de peur devant des manifestations massives, des grèves paralysant l’économie et des occupations de lieux de travail. On peut noter également que la contagion s’est faite à partir de la base, qui n’a pas attendu les ordres des dirigeants syndicaux.

En 1968, des étudiants participent au défilé syndical traditionnel du 1er mai avec notamment la CGT, la CFDT et la FEN (Fédération de l’Education Nationale). Ils concluent alors une mise en commun des revendications. Les étudiants occupent la Sorbonne et la répression brutale a pour effet de propager la révolte des étudiants. De même qu’en 1936, mais de manière plus massive encore, les grèves avec occupation d’usines se généralisent rapidement. Les étudiants et les salariés du privé comme du public manifestent ensemble.

Comme les ouvriers lors des grèves de 1936, les étudiants occupent leurs universités, organisent des assemblées générales pour débattre et voter les décisions au jour le jour. Les grèves paralysent l’économie du pays. Les autorités constatent que la répression ne peut plus rien et n’ont plus alors d’autre choix que de négocier. Les salariés obtiennent une augmentation du salaire minimum de plus 30 %, une augmentation moyenne de 10% de l’ensemble des salaires, et le droit pour les syndicats de créer une section dans les entreprises.

Mais à la base, grévistes et étudiants refusent de mettre un terme au mouvement. Aucun débouché politique n’est malheureusement possible et les grèves commencent à refluer car des revendications ont été satisfaites par les accords de Grenelle. Le général De Gaulle a la tentation de se retirer du pouvoir puis, sans prévenir personne, va consulter le général Massu en Allemagne et annonce des élections législatives anticipées, mettant ainsi en difficulté l’opposition. La répression s’abat alors, avec plusieurs épisodes violents entraînant la mort de trois personnes à l’usine Peugeot de Sochaux le 11 juin. Le 12, des organisations sont dissoutes, les universités sont évacuées par la police et de nombreux journalistes grévistes sont licenciés. Fin juin, les élections anticipées donnent à la coalition conservatrice 58% des voix, contre 42 pour la gauche.

Les leçons de 1919-1920 et de 1936 sont confirmées par mai 68. Les étudiants ont sans aucun doute permis de propager rapidement le mouvement dans toutes les couches de la société, et le blocage du pays a été beaucoup plus fort par l’entrée dans le mouvement des secteurs de l’Education nationale et des services. Cependant sans parti et sans organisation syndicale révolutionnaire, le retour à l’ordre capitaliste est inéluctable.

Ce qui est nouveau en 1995, c’est qu’il ne s’agit pas pour le mouvement d’obtenir des revendications ou de nouvelles conquêtes sociales mais de défendre des acquis précédemment gagnés. Les mobilisations offensives ont fait place aux mobilisations défensives. Le plan Juppé prévoit de repousser l’âge de départ à la retraite pour l’ensemble des fonctionnaires, d’augmenter les tarifs d’accès à l’hôpital, de moins rembourser les médicaments, d’imposer les allocations familiales et d’augmenter les cotisations d’assurance maladie sur les retraités et les chômeurs. Les grèves, avec les chemins de fer en tête, se répandent comme des tâches d’huile sur tout le territoire. La grève dans les services publics, les transports, les centres de tri postaux, EDF-GDF etc… bloque l’économie du pays. Des assemblées générales sont organisées pour décider de la suite du mouvement. Au bout de trois semaines, les manifestations sont toujours massives malgré un battage médiatique de « l’usager pris en otage ». Le premier ministre, après avoir déclaré qu’il restait droit dans ses bottes, renonce finalement.

Le mouvement de 1995 confirme que c’est bien le rapport de force qui détermine l’issue d’une lutte. Et plus la force est massive du côté du mouvement ouvrier, plus les chances d’obtenir des changements importants dans la société sont élevées. L’histoire démontre que c’est bien la peur devant le blocage de l’économie, l’occupation des lieux de travail et les décisions qui sont prises démocratiquement dans des assemblées générales qui font plier les autorités. Enfin, sans direction révolutionnaire dans un parti ou une organisation révolutionnaire pas de révolution dans la société.

Ainsi, la réunion des différents secteurs actuellement en lutte améliorerait leur rapport de force vis-à-vis du gouvernement. Pour cela il est nécessaire de mener des actions communes et de solidarité. Par exemple, pour aider les étudiants qui débattent pacifiquement dans les amphis, les cheminots et leurs organisations comme la CGT devraient leur prêter main forte face aux bandes d’extrême-droite qui n’hésitent pas à utiliser la force et la brutalité pour parvenir à leurs fins. Et dans le même temps, les étudiants devraient organiser une collecte nationale pour soutenir les cheminots et autres salariés qui voient leurs conditions de travail se dégrader. Cela est d’autant plus pertinent que les étudiants étant pour la plupart de futurs salariés, ce sont ces conditions de régression sociale qu’ils devront bientôt affronter. En plus de renforcer le mouvement actuel, cette « collaboration » permettrait de forger une véritable solidarité de classe pour les grévistes, et ainsi leur permettre d’aller au-delà de simples revendications sectorielles pour mener la lutte sur le plan politique.

Quant au PCF, il lui faudrait simplement une direction révolutionnaire, une direction capable, face à la politique de Macron, d’avancer des revendications améliorant la vie des salariés et des chômeurs, des étudiants, des retraités mais également de proposer une autre société, débarrassée de l’exploitation capitaliste par la mise en commun des grands leviers de l’économie : c’est l’essence même du communisme. La colère grandit au sein de la population face au saccage de leurs conditions de vie et de travail imposé par les capitalistes. Mais sans un parti révolutionnaire crédible et ouvrant une perspective de dépassement de la société capitaliste, c’est la démoralisation qui l’emportera. Il y a donc urgence à changer l’orientation du PCF afin qu’il retrouve son rôle historique.